‘यह कोई कहानी नहीं है जिसे पढ़कर आप एक तरफ रख दें, यह एक हक़ीक़त है, एक सच्चाई….एक यथार्थ है जिसे बहुत निकट से देखा है, मैंने महसूस किया है और भोगा भी है।…’

‘यह कोई कहानी नहीं है जिसे पढ़कर आप एक तरफ रख दें, यह एक हक़ीक़त है, एक सच्चाई….एक यथार्थ है जिसे बहुत निकट से देखा है, मैंने महसूस किया है और भोगा भी है।…’इस संग्रह की एक कहानी निर्णय की ये आरंभिक पंक्तियाँ लेखिका के पूरे रचना कर्म और उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर देती हैं। संगीता सेठी की विशेषता उनकी यही बेलाग अभिव्यक्तियाँ हैं जो इस संग्रह की हर रचना में मौज़ूद हैं। संगीता हिन्दी के नारी लेखन की उस परम्परा में है जो अपनी स्थितियों के प्रति सजग तो है ही, एक अर्द्ध सामंती पितृसत्तात्मक समाज में नारी की अस्मिता और सम्मान के लिए सदा संघर्षशील नज़र आती है। लेखन की भूमिका प्राथमिक तौर और अंततः भी अपने समाज की दैनंदिन की छोटी-छोटी घटनाओं को समझना और अभिव्यक्त करना तो है ही, इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी दृष्टि देना, जो हमें आगे की ओर ले जाए। साहित्य का काम जो है उसका उत्सव मनाना मात्र नहीं है बल्कि जो होना चाहिए उसकी समझ और ललक पेदा करना भी है।

संगीता की कहानियाँ समकालीन सच की बेलाग अभिव्यक्तियाँ हैं और स्त्री के दैनंदिन जीवन की आम घटनाओं को अपनी रचनात्मकता से विशिष्ट अंदाज़ में प्रस्तुत करती हैं। आम जीवन के छोटे-छोटे लगनेवाले प्रसंगों का विवेचन कर अपनी रचनात्मकता से वह उन्हें बेचैन कर देने वाली कहानियों में बदल देती हैं। जीवन की तो छोड़िये, मृत्युपरांत तक के कर्मकांडों में स्त्री की उपेक्षा से लेकर आँगन के नीम को बचाने के संघर्ष तक की कहानियाँ बतलाती हैं कि लेखिका जीवन के प्रति किस तरह से सचेत है और किस तरह से वह स्त्री-पुरूष असामनता के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करती है। उन की रचनाओं में एक सजग कथाकार की ऊर्जा और प्रतिबद्धता है।

--पंकज बिष्ट, वरिष्ठ कथाकार, चर्चित पत्रिका ‘समयांतर’ के संपादक

संगीता सेठी का कहानी संकलन महीन और गहन संवेदनाओं की मंजूषा है। पारिवारिक परिवेश से कहानी के बीज़ों को लेने की उनकी क्षमता सराहनीय है। कहानी उनके लिए बौद्धिक कसरत नहीं है। मार्मिक मुहूर्तों की तलाश में वे अत्यंत निपुण हैं। हृदय तत्व को आज की कहानी में पुनः प्रतिष्ठा मिलना एक आनंदपूर्ण अनुभव है। कांधा संकलन हिन्दी के महिला लेखन की क्रांति का नया परिचायक है। वेलेंटाइन डे परंपरागत प्रेम कहानी से अलग पहचान बनाती है। आज के प्रेम में भी समर्पण की भावना के चलते अलभ्य के प्रति आकर्षण और उसका ज़ादू कहकर संगीता ने मोबाइल में कुछ अनुभूत सत्यों को अभिव्यक्ति दी है। वह जी का जंजाल कैसे बन जाता है इसका वर्णन कहानीकार ने कलात्मक चारुता से किया है।

कांधा की भावभूमि अनोखी है। स्त्री पक्ष की आवाज़ गौण नहीं है। मां के मृत शरीर पर बेटी को हाथ लगाने नहीं दिया जाता है। इस कहानी में दुःख और आक्रोश के स्फुलिंग घुल-मिल जाते हैं। संगीता की मौलिक सृजन प्रतिभा यहाँ उभर आती है। कल्याण भूमि, तर्पण, निर्णय, बेटी होने का दर्द, बुआजी जैसी कहानियों में भी गहन संवेदना मिलती है।

--डॉ॰ आरसू, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल

मुद्रित मूल्य- 95

वयोवृद्ध कवयित्री सरस्वती प्रसाद दीर्घकाल से रचनाकर्म में संलग्न है। वर्ष 2001 में इनका एक काव्य-संकलन 'नदी पुकारे सागर' प्रकाशित हुआ, जो काव्यप्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। इसकी भूमका का समापन करते हुए सरस्वती लिखती हैं-

वयोवृद्ध कवयित्री सरस्वती प्रसाद दीर्घकाल से रचनाकर्म में संलग्न है। वर्ष 2001 में इनका एक काव्य-संकलन 'नदी पुकारे सागर' प्रकाशित हुआ, जो काव्यप्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। इसकी भूमका का समापन करते हुए सरस्वती लिखती हैं-

पिछले साल फर्नीचर मॉल में मेरी मुलाकात दो महिला पुलिसकर्मियों से हुई जो समलैंगिक थीं और अपना आशियाना बनाने के लिए फर्नीचर की खरीद-फरोख़्त कर रहीं थीं। उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैं देख रही थी कानून के क्षेत्रा के समलैंगिक कार्यकर्ताओं को समलैंगिकता के वैध घोषित होते ही खुलेआम अपने संबधों को स्वीकृति देते। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का वक्तव्य है कि समलैंगिकता पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करना चाहिए। भारत ऐसा 127 वां देश है जहां फिलहाल समलैंगिकता वैध है जबकि 80 देशों में इसे अपराध मानते हैं।

पिछले साल फर्नीचर मॉल में मेरी मुलाकात दो महिला पुलिसकर्मियों से हुई जो समलैंगिक थीं और अपना आशियाना बनाने के लिए फर्नीचर की खरीद-फरोख़्त कर रहीं थीं। उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैं देख रही थी कानून के क्षेत्रा के समलैंगिक कार्यकर्ताओं को समलैंगिकता के वैध घोषित होते ही खुलेआम अपने संबधों को स्वीकृति देते। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का वक्तव्य है कि समलैंगिकता पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करना चाहिए। भारत ऐसा 127 वां देश है जहां फिलहाल समलैंगिकता वैध है जबकि 80 देशों में इसे अपराध मानते हैं। भावनाओं की आँच से तपे, निखरे शब्दों ने मुझे हमेशा अपने पास बुलाया. मैंने उन शब्दों से कभी घरौंदा बनाया, कभी फूलों की क्यारी, कभी कागज़ की नाव, कभी कलकल करती नदी ........यही मेरा खेल, मेरा सुकून रहा.शब्दों की तिलस्मी दुनिया से गुजरना, उसमें से कुछ अनकहे को ढूंढ़ना और सुनना मेरी दिनचर्या का सशक्त पल बना.

भावनाओं की आँच से तपे, निखरे शब्दों ने मुझे हमेशा अपने पास बुलाया. मैंने उन शब्दों से कभी घरौंदा बनाया, कभी फूलों की क्यारी, कभी कागज़ की नाव, कभी कलकल करती नदी ........यही मेरा खेल, मेरा सुकून रहा.शब्दों की तिलस्मी दुनिया से गुजरना, उसमें से कुछ अनकहे को ढूंढ़ना और सुनना मेरी दिनचर्या का सशक्त पल बना. प्रगति और विकास के माध्यम से स्थापित होने वाली जीवन-शैली ही दरअसल आधुनिकता है, जिसके प्रभाव से समय-समय पर मानवीय जीवन-मूल्यों में कभी थोड़े- बहुत तो कभी आमूल परिवर्तन आते हैं- सामाजिक स्तर पर भी, और व्यक्तिगत स्तर पर भी। चूंकि ऐसे परिवर्तन हमेशा ही नयी पीढ़ी का हाथ पकड़कर समाज में प्रवेश करते हैं, अक्सर बुज़र्ग पीढ़ी की स्वीकृति इन्हें आसानी से नहीं मिलती। वे इन्हें अनैतिक कह देते हैं। असामाजिक और पतनोन्मुख करार देते हैं। सचाई यह है कि ज्ञान-विज्ञान के नये-नये आविष्कारों की वजह से वजूद में आये मूल्य पतित नहीं हो सकते। अमानवीय या असामाजिक या अनैतिक नहीं हो सकते । बल्कि इन्हीं मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति प्रगति और विकास का वास्तविक लाभ ले सकता है। जो नहीं अपनाता, वह पिछड़ जाता है।

प्रगति और विकास के माध्यम से स्थापित होने वाली जीवन-शैली ही दरअसल आधुनिकता है, जिसके प्रभाव से समय-समय पर मानवीय जीवन-मूल्यों में कभी थोड़े- बहुत तो कभी आमूल परिवर्तन आते हैं- सामाजिक स्तर पर भी, और व्यक्तिगत स्तर पर भी। चूंकि ऐसे परिवर्तन हमेशा ही नयी पीढ़ी का हाथ पकड़कर समाज में प्रवेश करते हैं, अक्सर बुज़र्ग पीढ़ी की स्वीकृति इन्हें आसानी से नहीं मिलती। वे इन्हें अनैतिक कह देते हैं। असामाजिक और पतनोन्मुख करार देते हैं। सचाई यह है कि ज्ञान-विज्ञान के नये-नये आविष्कारों की वजह से वजूद में आये मूल्य पतित नहीं हो सकते। अमानवीय या असामाजिक या अनैतिक नहीं हो सकते । बल्कि इन्हीं मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति प्रगति और विकास का वास्तविक लाभ ले सकता है। जो नहीं अपनाता, वह पिछड़ जाता है। रात के साढ़े ग्यारह बज रहे थे और आँखों में हलकी-हलकी सी नींद झांकने लगी थी। मेज़ से एक ग़ज़ल-संग्रह उठाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ पन्ने उल्टे थे कि एक शेर पर दृष्टि अटक गयी-

रात के साढ़े ग्यारह बज रहे थे और आँखों में हलकी-हलकी सी नींद झांकने लगी थी। मेज़ से एक ग़ज़ल-संग्रह उठाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ पन्ने उल्टे थे कि एक शेर पर दृष्टि अटक गयी-  अपने पिताश्री को समर्पित सुश्री सी आर राजश्री के इस प्रथम काव्य संग्रह

अपने पिताश्री को समर्पित सुश्री सी आर राजश्री के इस प्रथम काव्य संग्रह  ’दे दो आकाश’ काव्य संग्रह की कविताएँ देवनदी की जलधाराओं जैसी कल-कल करती हुई बहती हैं। इस जलधारा में कोई डुबकी लगाकर तो देखे वह पवित्र होकर ही नहीं निकलेगा बल्कि एक नई ऊर्जा और नई चेतना लेकर भी निकलेगा। लगता है पुस्तक की कवयित्री पहले स्व्यं खूब इस जलधारा में गहराई तक डूबी, बार-बार डूबी, फिर इस धारा को सर्वसुलभ बनाने में सफल हुई। कविताओं के शब्दों में कवयित्री के मन के भाव

’दे दो आकाश’ काव्य संग्रह की कविताएँ देवनदी की जलधाराओं जैसी कल-कल करती हुई बहती हैं। इस जलधारा में कोई डुबकी लगाकर तो देखे वह पवित्र होकर ही नहीं निकलेगा बल्कि एक नई ऊर्जा और नई चेतना लेकर भी निकलेगा। लगता है पुस्तक की कवयित्री पहले स्व्यं खूब इस जलधारा में गहराई तक डूबी, बार-बार डूबी, फिर इस धारा को सर्वसुलभ बनाने में सफल हुई। कविताओं के शब्दों में कवयित्री के मन के भाव अभी तक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से श्याम सखा‘श्याम’की गज़लें देखीं थी। उन सरीखे बहुआयामी साहित्यकार के गज़ल संग्रह की प्रतीक्षा पाठकों और गज़लकारों को समानरूप से थी। इस पहले गज़ल संग्रह के साथ यह प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत संग्रह की गजलें पूरी तरह हिन्दी गजलें है। एक और खास बात डॉ० श्याम ने अपने संग्रह पर किसी भी विद्वान से भूमिका न लिखवाकर-इसे सीधे पाठकों की अदालत में निर्णय हेतु सौंप दिया है। इससे पाठक एक अकारण बोझ से बच गया है और वह बिना किसी बाहरी बौधिक दबाव के ग़ज़लो का रसस्वादन कर सकता है। इस संग्रह के माध्यम से आपने हिन्दी में गजलकारों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि हिन्दी के छंदों और उर्दू की बहरों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु व्याकरण में पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है। केवल भाषा ही नहीं व्याकरण भी उसके भाषायी स्वरूप को निर्धारित करता है। अधिकांश गजलें छोटे छंदों में निर्दोष छांदसिकता की सुन्दर उदाहरण हैं। जिनमें भरपूर रवानी है। गजल की मुख्य विशेषताओं में उसकी संवेदनीय कहन तथा शेर की दोनों पंक्तियों का पारस्परिक जुड़ाव एवं संतुलन भी महत्त्वपूर्ण घटक है और इस संदर्भ में भी ये गजलें पुरमुकम्मल हैं। जिनमें मतला मक्ता और रदीफ काफ़िया व कलेवर भी सुनियोजित हैं। प्राय: प्रत्येक गजल के मक्ता में उपनाम का सुन्दर उपयोग सार्थक रूप से किया गया है जिससे वह भर्ती का नहीं प्रतीत होता। उर्दू गजलों की परम्परा के अनुसार ही प्रत्येक शेर का विषय पृथक-पृथक है और छांदसिकता में रदीफ काफिया से संयोजित है जिसकी मार्मिक एवं तीक्ष्ण कहन पाठक के अंतर्मन में उतरने तथा वांछित प्रभाव छोड़ने में सफल है इन गजलों में समकालीन विषमता, विसंगति, भाषक परिवेश, शोषण, उत्पीड़न भ्रष्ट व्यवस्था, कुण्ठा, कमजोर वर्ग की समस्याएं आदि के साथ ही लोक कथ्यों की उपस्थिति नवगीत का समरण कराती है। यदि इसे नवगीतात्मक गजल संग्रह कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी। उनका हर शेर वर्तमान परिस्थितियों पर कुठाराघात करता है।

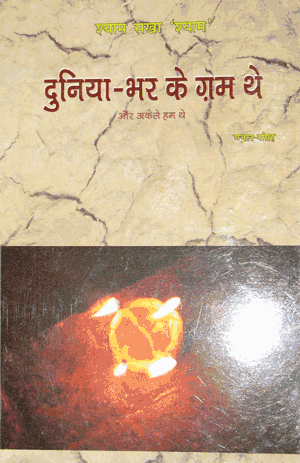

अभी तक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से श्याम सखा‘श्याम’की गज़लें देखीं थी। उन सरीखे बहुआयामी साहित्यकार के गज़ल संग्रह की प्रतीक्षा पाठकों और गज़लकारों को समानरूप से थी। इस पहले गज़ल संग्रह के साथ यह प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत संग्रह की गजलें पूरी तरह हिन्दी गजलें है। एक और खास बात डॉ० श्याम ने अपने संग्रह पर किसी भी विद्वान से भूमिका न लिखवाकर-इसे सीधे पाठकों की अदालत में निर्णय हेतु सौंप दिया है। इससे पाठक एक अकारण बोझ से बच गया है और वह बिना किसी बाहरी बौधिक दबाव के ग़ज़लो का रसस्वादन कर सकता है। इस संग्रह के माध्यम से आपने हिन्दी में गजलकारों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि हिन्दी के छंदों और उर्दू की बहरों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु व्याकरण में पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है। केवल भाषा ही नहीं व्याकरण भी उसके भाषायी स्वरूप को निर्धारित करता है। अधिकांश गजलें छोटे छंदों में निर्दोष छांदसिकता की सुन्दर उदाहरण हैं। जिनमें भरपूर रवानी है। गजल की मुख्य विशेषताओं में उसकी संवेदनीय कहन तथा शेर की दोनों पंक्तियों का पारस्परिक जुड़ाव एवं संतुलन भी महत्त्वपूर्ण घटक है और इस संदर्भ में भी ये गजलें पुरमुकम्मल हैं। जिनमें मतला मक्ता और रदीफ काफ़िया व कलेवर भी सुनियोजित हैं। प्राय: प्रत्येक गजल के मक्ता में उपनाम का सुन्दर उपयोग सार्थक रूप से किया गया है जिससे वह भर्ती का नहीं प्रतीत होता। उर्दू गजलों की परम्परा के अनुसार ही प्रत्येक शेर का विषय पृथक-पृथक है और छांदसिकता में रदीफ काफिया से संयोजित है जिसकी मार्मिक एवं तीक्ष्ण कहन पाठक के अंतर्मन में उतरने तथा वांछित प्रभाव छोड़ने में सफल है इन गजलों में समकालीन विषमता, विसंगति, भाषक परिवेश, शोषण, उत्पीड़न भ्रष्ट व्यवस्था, कुण्ठा, कमजोर वर्ग की समस्याएं आदि के साथ ही लोक कथ्यों की उपस्थिति नवगीत का समरण कराती है। यदि इसे नवगीतात्मक गजल संग्रह कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी। उनका हर शेर वर्तमान परिस्थितियों पर कुठाराघात करता है।