’दे दो आकाश’ काव्य संग्रह की कविताएँ देवनदी की जलधाराओं जैसी कल-कल करती हुई बहती हैं। इस जलधारा में कोई डुबकी लगाकर तो देखे वह पवित्र होकर ही नहीं निकलेगा बल्कि एक नई ऊर्जा और नई चेतना लेकर भी निकलेगा। लगता है पुस्तक की कवयित्री पहले स्व्यं खूब इस जलधारा में गहराई तक डूबी, बार-बार डूबी, फिर इस धारा को सर्वसुलभ बनाने में सफल हुई। कविताओं के शब्दों में कवयित्री के मन के भाव

’दे दो आकाश’ काव्य संग्रह की कविताएँ देवनदी की जलधाराओं जैसी कल-कल करती हुई बहती हैं। इस जलधारा में कोई डुबकी लगाकर तो देखे वह पवित्र होकर ही नहीं निकलेगा बल्कि एक नई ऊर्जा और नई चेतना लेकर भी निकलेगा। लगता है पुस्तक की कवयित्री पहले स्व्यं खूब इस जलधारा में गहराई तक डूबी, बार-बार डूबी, फिर इस धारा को सर्वसुलभ बनाने में सफल हुई। कविताओं के शब्दों में कवयित्री के मन के भावउतर गए हैं, अकसर यह नहीं होता। अकसर यह हो जाता है कि कवि कहना कुछ चाहता है और उसके शब्द कुछ और कहते हैं। संग्रह की कविताएँ पढ़कर ऐसा लगता है कि कवयित्री हड़बड़ी में कभी नहीं रही है। कवयित्री ने शब्द-शब्द तौला है, अपने भाव को प्रकट करने लायक शब्दों की तलाश की है, फिर अपनी कविताओं में उन्हें स्थान दिया है। आजकल कवि जल्दी से जल्दी अपनी कविताएँ लेकर लोगों के पास आना चाहता है और आता

है। इस हड़बड़ी में उसकी कविताएँ प्रौढ़ नहीं रहतीं। डॉ. रमा द्विवेदी की कविताएँ उनके अंतर्मन की पाकशाला में खूब पकी हैं।

काव्य-संग्रह में युगीन समस्याएँ उजागर हुई हैं। नारी की स्थिति पर कवयित्री का ध्यान अत्याधिक गया है। नारी चेतना को जरूरी ठहराती हुई कवयित्री नारी को उसी चेतना में ऊपर उठने का संदेश देती हैं – कोमलता को कमजोर समझता यह है तेरी नादानी/ आती है बाढ़ नदी में जब, जग को करती है पानी-पानी। नारीत्व कमजोरी नहीं है। नारीत्व शक्ति का सच्चा स्रोत है।

भारतीय संस्कृति में ही यह ऊर्जा विद्यामान है। इस ऊर्जा की पहचान कवयित्री को पूरी तरह हुई है। तभी तो कवयित्री कहती है – तू अपनी पहचान को विवशता का रूप न दे/ वर्ना नर भेड़िए तुझे समूचा ही निगल जाएँगे। नारी जागरण की समस्या पूर्व से ही भयावह और गंभीर है। आज की नारी कुछ-कुछ जागी भी है। उसने जगह-जगह अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। नारी को पूर्णतः जागने

की जरूरत है। नारी घर के दीपक की तरह है। नारी जागेगी तो घर रोशन होगा। नारी शिक्षा का अनुपात अभी भी कम है फिर कवयित्री की इच्छा नारी को सिर्फ साक्षर देखने की नहीं है वरन् वे चाहती हैं कि आज की नारी पूर्ण सबल हो जाए। वह चाहती है कि आज की नारी पत्नी जरूर बने किंतु आश्रिता न बने –

न रहो कभी किसी की आश्रिता,

खुद बनकर स्वावलंबी बनो हर्षिता

हमें खुद अपना संबल बनना है

हमें परजीवी लता नहीं बनना है॥

नारी को इतना साफ संदेश अन्यत्र दुर्लभ है। इस कार्य में कवयित्री इसलिए सफल हुई है क्योंकि वह स्वयं स्त्री है और स्त्री की समस्याओं को पुरुष रचनाकार की तुलना में ज्यादा समझती है।

वह कामना करती है कि प्रत्येक नारी अपने नारीत्व को शीर्ष तक पहुँचावे। उसे एक आकाश मिल जाए। काव्य-संग्रह का शीर्षक भी यही संदेश देता है। शीर्षक में नारीत्व के शिखर को छूने की अपेक्षा है। शीर्षक से कवयित्री की दूसरी अपेक्षा झलकती है कि कवयित्री अखंड शून्यता को प्राप्त करना चाहती है। अखंड शून्यता की प्राप्ति की प्रक्रिया स्त्री शक्ति का चरम स्थिति तक पहुँचना है। स्त्री

शक्ति वेदना सहने की शक्ति है। अपनी ही आत्मा की खॊज में मन की निरंतर चलने वाली प्रार्थना है। कवयित्री शायद आध्यात्मिक ऊँचाई प्राप्त करने के लिए व्यग्र है। काव्य संग्रह में संकलित दे दो आकाश कविता में कवयित्री कहती है –

राज मुबारक तुमको, ताज़ मुबारक तुमको,

बस चाहते हैं इतना, दे दो आकाश हमको।

वह प्रेम का अर्थ समझाती हुई कहती है –

प्रेम दिल की पुकार है

हृदय का विस्तार है।

कुल मिलाकर इनकी कविताओं में एक बात रेखांकित करने लायक है कि नारी को नारीत्व पर ही भरोसा करना चाहिए। उसी में ताकत है –

पुरुषों की पशुता को पराजित कर

स्वयं की महत्ता उद्घाटित कर।

यह विशिष्टता इनकी कविताओं में उभरी है इसलिए कवयित्री विशिष्ट हो गई है। नारी जागर्ण में कुछ नाम उदाहरण की तरह हैं जिनकी चर्चा वह करती है। वह दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सीता, सावित्री की तरह जगने के लिए कहती है तो आधुनिक युग में सोनिया गाँधी में वे त्याग के महान गुण देखती है।

जहाँ आज की कविताएँ बुद्धिविलास का एक अंग हो गई हैं, शिल्प और बिंब ढूँढने के प्रयास में वह अंधेरी गुफा में प्रवेश हुई दीखती है। इस फेर में ये कविताएँ आम लोगों से कटती जा रही हैं, वहीं रमा द्विवेदी की कविताएँ सहज और सरल हैं। वे बातें साफ-साफ रखती हैं।

कवि निर्मल मिलिंद ने संग्रह के स्वर को स्पष्ट करते हुए लिखा है – “नारी चेतना और स्त्री का स्वाभीमान दे दो आकाश का मूल स्वर है, हालांकि पर्यावरण की चिंता से लेकर राष्ट्ररक्षा में तैनात सैनिकों के बलिदान के प्रति असीम निष्ठा तक कवयित्री का रचना संसार फैला हुआ है, तथापि मुझे लगता है कि प्रेम कवयित्री का सहज स्वभाव है और विद्रोह उसकी अस्मिता की जरूरत।”

प्रो. टी. मोहन सिंह के शब्दों में – “इस काव्य में कवयित्री की काव्य चेतना के दो तट दिखाई देते हैं। प्रथम तट नारी की मुक्ति चेतना से संपन्न है तो दूसरा तट लोकबोध संबंधी है।”

आचार्य शिवचंद्र शर्मा ने पुस्तक की मूलधारा को उद्घाटित करते हुए कहा है – “जीवन का बहुरंगी चित्रण होते हुए भी डॉ. द्विवेदी जी के गीतों में स्त्री वेदना विशेष रूप से मुखरित है।”

संग्रह मेम १०० कविताएँ संग्रहीत हैं। कविता, मुक्तक एवं गीत के संगम की छ्टा निराली है। छ्पाई साफ सुथरी और आवरण आकर्षक है।

साभार : `भाषा’-जुलाई-अगस्त,२००६,

प्रकाशकीय कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पुस्तक का मुद्रित (प्रिंटेड) मूल्य- रु 150

हिन्द-युग्म के पाठकों के लिए- रु 120

यदि आप पंजीकृत डाक से पुस्तक प्राप्त करना चाहें तो- रु 120 + रु 20= रु 140

पुस्तक खरीदने के लिए रमा द्विवेदी से ramadwivedi53@gmail.com पर संपर्क करें।

कवयित्री का परिचय

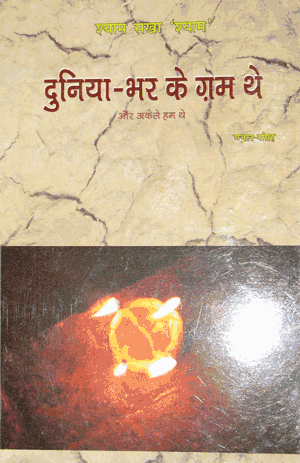

अभी तक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से श्याम सखा‘श्याम’की गज़लें देखीं थी। उन सरीखे बहुआयामी साहित्यकार के गज़ल संग्रह की प्रतीक्षा पाठकों और गज़लकारों को समानरूप से थी। इस पहले गज़ल संग्रह के साथ यह प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत संग्रह की गजलें पूरी तरह हिन्दी गजलें है। एक और खास बात डॉ० श्याम ने अपने संग्रह पर किसी भी विद्वान से भूमिका न लिखवाकर-इसे सीधे पाठकों की अदालत में निर्णय हेतु सौंप दिया है। इससे पाठक एक अकारण बोझ से बच गया है और वह बिना किसी बाहरी बौधिक दबाव के ग़ज़लो का रसस्वादन कर सकता है। इस संग्रह के माध्यम से आपने हिन्दी में गजलकारों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि हिन्दी के छंदों और उर्दू की बहरों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु व्याकरण में पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है। केवल भाषा ही नहीं व्याकरण भी उसके भाषायी स्वरूप को निर्धारित करता है। अधिकांश गजलें छोटे छंदों में निर्दोष छांदसिकता की सुन्दर उदाहरण हैं। जिनमें भरपूर रवानी है। गजल की मुख्य विशेषताओं में उसकी संवेदनीय कहन तथा शेर की दोनों पंक्तियों का पारस्परिक जुड़ाव एवं संतुलन भी महत्त्वपूर्ण घटक है और इस संदर्भ में भी ये गजलें पुरमुकम्मल हैं। जिनमें मतला मक्ता और रदीफ काफ़िया व कलेवर भी सुनियोजित हैं। प्राय: प्रत्येक गजल के मक्ता में उपनाम का सुन्दर उपयोग सार्थक रूप से किया गया है जिससे वह भर्ती का नहीं प्रतीत होता। उर्दू गजलों की परम्परा के अनुसार ही प्रत्येक शेर का विषय पृथक-पृथक है और छांदसिकता में रदीफ काफिया से संयोजित है जिसकी मार्मिक एवं तीक्ष्ण कहन पाठक के अंतर्मन में उतरने तथा वांछित प्रभाव छोड़ने में सफल है इन गजलों में समकालीन विषमता, विसंगति, भाषक परिवेश, शोषण, उत्पीड़न भ्रष्ट व्यवस्था, कुण्ठा, कमजोर वर्ग की समस्याएं आदि के साथ ही लोक कथ्यों की उपस्थिति नवगीत का समरण कराती है। यदि इसे नवगीतात्मक गजल संग्रह कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी। उनका हर शेर वर्तमान परिस्थितियों पर कुठाराघात करता है।

अभी तक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से श्याम सखा‘श्याम’की गज़लें देखीं थी। उन सरीखे बहुआयामी साहित्यकार के गज़ल संग्रह की प्रतीक्षा पाठकों और गज़लकारों को समानरूप से थी। इस पहले गज़ल संग्रह के साथ यह प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत संग्रह की गजलें पूरी तरह हिन्दी गजलें है। एक और खास बात डॉ० श्याम ने अपने संग्रह पर किसी भी विद्वान से भूमिका न लिखवाकर-इसे सीधे पाठकों की अदालत में निर्णय हेतु सौंप दिया है। इससे पाठक एक अकारण बोझ से बच गया है और वह बिना किसी बाहरी बौधिक दबाव के ग़ज़लो का रसस्वादन कर सकता है। इस संग्रह के माध्यम से आपने हिन्दी में गजलकारों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि हिन्दी के छंदों और उर्दू की बहरों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु व्याकरण में पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है। केवल भाषा ही नहीं व्याकरण भी उसके भाषायी स्वरूप को निर्धारित करता है। अधिकांश गजलें छोटे छंदों में निर्दोष छांदसिकता की सुन्दर उदाहरण हैं। जिनमें भरपूर रवानी है। गजल की मुख्य विशेषताओं में उसकी संवेदनीय कहन तथा शेर की दोनों पंक्तियों का पारस्परिक जुड़ाव एवं संतुलन भी महत्त्वपूर्ण घटक है और इस संदर्भ में भी ये गजलें पुरमुकम्मल हैं। जिनमें मतला मक्ता और रदीफ काफ़िया व कलेवर भी सुनियोजित हैं। प्राय: प्रत्येक गजल के मक्ता में उपनाम का सुन्दर उपयोग सार्थक रूप से किया गया है जिससे वह भर्ती का नहीं प्रतीत होता। उर्दू गजलों की परम्परा के अनुसार ही प्रत्येक शेर का विषय पृथक-पृथक है और छांदसिकता में रदीफ काफिया से संयोजित है जिसकी मार्मिक एवं तीक्ष्ण कहन पाठक के अंतर्मन में उतरने तथा वांछित प्रभाव छोड़ने में सफल है इन गजलों में समकालीन विषमता, विसंगति, भाषक परिवेश, शोषण, उत्पीड़न भ्रष्ट व्यवस्था, कुण्ठा, कमजोर वर्ग की समस्याएं आदि के साथ ही लोक कथ्यों की उपस्थिति नवगीत का समरण कराती है। यदि इसे नवगीतात्मक गजल संग्रह कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी। उनका हर शेर वर्तमान परिस्थितियों पर कुठाराघात करता है।